近日 國家文物局通報

若干“考古中國”重大項目重要進展

其中包括渡頭古城遺址考古新發現——

出土近1萬枚三國時期吳國簡牘

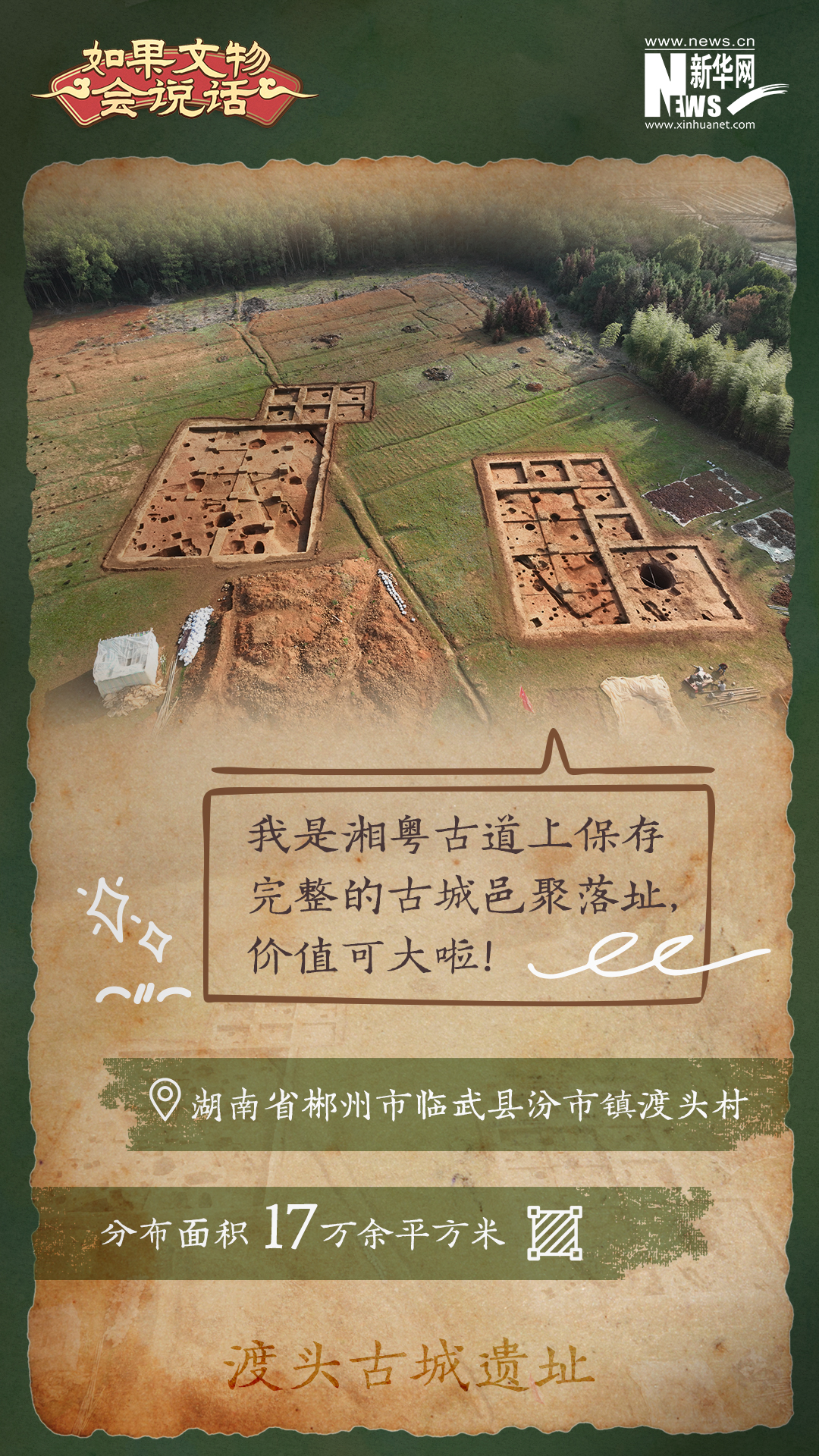

渡頭古城遺址位于

湖南省郴州市臨武縣汾市鎮渡頭村

是漢代至六朝時期“臨武”縣的

縣治所在地

是一處以渡頭古城址為中心

并包括了周邊墓群的

古城邑聚落遺址

渡頭古城遺址

分布面積17萬余平方米

也是湘粵古道上保存

最完整的一處古城邑聚落址

2016——2023年

在國家文物局的大力支持下

按照“考古中國·長江中游文明進程研究”

重大項目部署

湖南省文物考古研究院對渡頭古城遺址

開展了系統調查和勘探

取得重要成果

渡頭古城址平面近方形 邊長約100米

遺址包括古城址(衙署區) 居民生活區

手工業區和墓葬區

其中古城是臨武縣衙屬區

城址外東北遺址區是居民生活區

城址外西北部礦冶遺址為

手工業生產區域

此外

衙署區周邊低矮山崗上分布著多個墓地

可分為南福 渡頭 白石三個大的墓群

初步估計墓葬約400座

年代為西漢至六朝時期

2022年——2023年

在城內中部 西北部區域進行重點發掘

揭露出一處大型長方形房址

坐東北朝向西南

南北長22米 東西寬8.5米

房址基槽 門道 道路

水井 活動面等保存較好

初步判斷該房址為六朝時期

重要的衙署辦公建筑

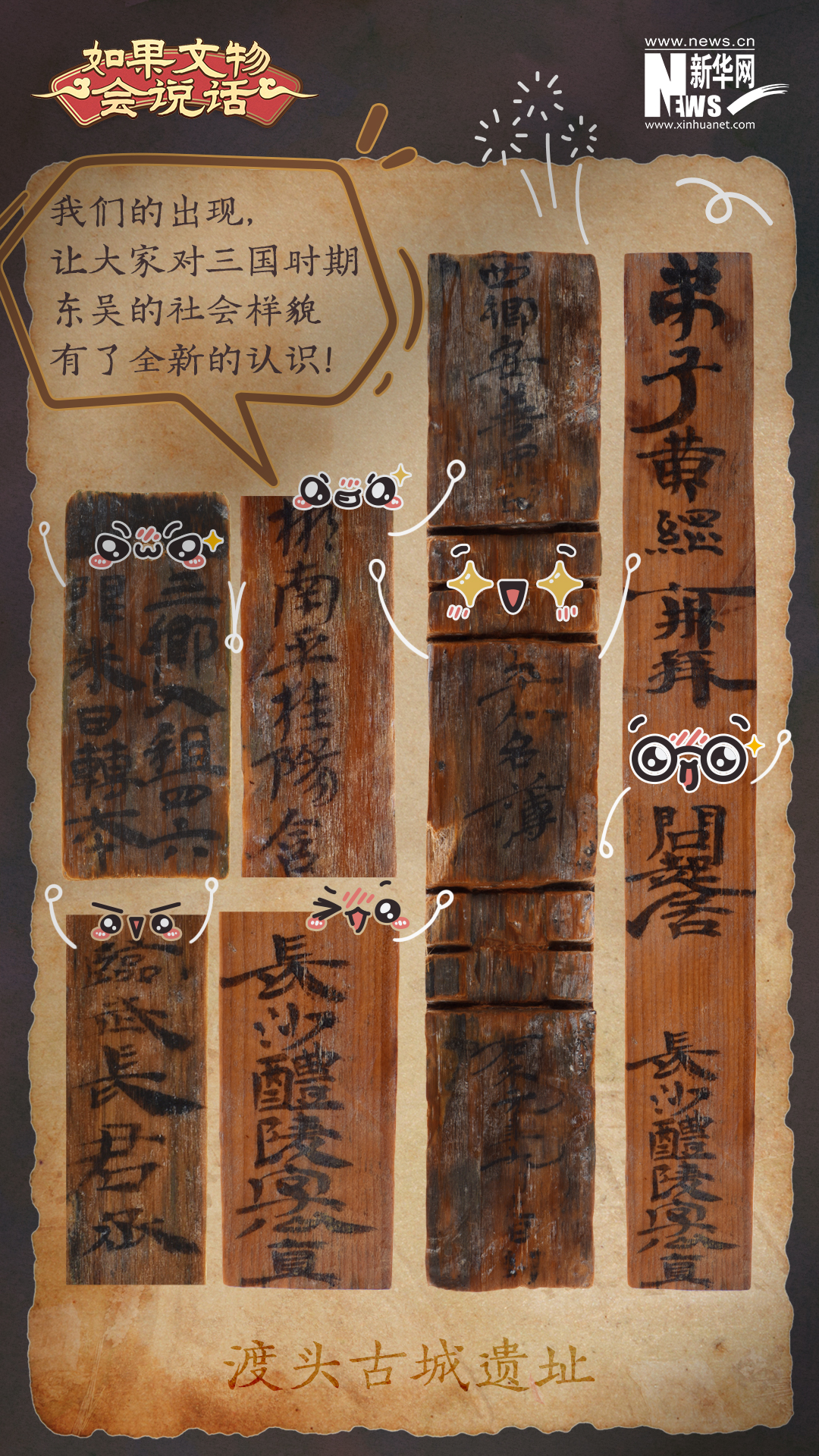

經過考古人員的初步清理

J1出土簡牘2000余枚

有字簡牘120余枚

J2出土簡牘8000余枚

有字簡牘1800余枚

其中有字簡牘中發現了

“黃武六年”“黃龍三年”

“嘉禾元年”“嘉禾五年”等文字

“嘉禾”為東吳孫權年號

據此判定為三國吳簡

近萬枚簡牘包括木簡 木牘

簽牌 封檢 削衣等

內容涉及臨武縣行政區劃 賦稅

戶籍 屯田 礦冶等

為東吳時期臨武縣的官府簿籍檔案

湖南省文物考古研究院副研究員

渡頭古城遺址項目負責人陳斌介紹

簡牘內容講述了

1700多年前東吳社會 經濟發展狀況

渡頭古城遺址的考古發掘

構建了南嶺地區漢至六朝時期的

考古學文化發展序列

為研究古代中央政權對南嶺地區的

開發和有效治理提供重要資料

渡頭吳簡是繼長沙走馬樓吳簡之后

國內出土數量最多 內容最豐富的吳簡

是湖南簡牘的又一次重大發現

周邊礦冶遺址的發現和

出土簡牘中“錫”等物產的記載相印證

也為研究南嶺地區有色金屬資源的開發

和中國古代冶金史

提供了重要資料

此外

在城墻外揭露出兩條不同時期的護城壕

基本確定了城址始建于西漢中期

孫吳時期經過了重修南朝時期廢棄

在北城門外揭露出一條用碎陶瓦 殘磚

以及鵝卵石鋪設而成的道路

是渡頭古城控制水路 陸路交通的重要通道

遺址區和墓葬區出土西漢至南朝時期的

陶器 青瓷器 銅器 鐵器

銀器 石器等文物標本500余件

湖南省文物考古研究院渡頭古城遺址

項目負責人陳斌表示

考古的意義并不只是為獲得驚世文物

而是要理清這些遺址和文物背后

整個中華民族文明的發展脈絡

這是對中華文化最大程度的解讀 還原和傳承

通過湖南省文物考古研究院多年的連續考古發掘

渡頭古城遺址被證實為“嶺南型”城址的代表之一

是漢至六朝時期

地方城市發展 管理與變遷的珍貴縮影

是華夏文化多元一體的重要組成部分

也是研究古代中央政權對

南嶺地區的開發和有效治理的重要考古資料

出品人:儲學軍

策劃:錢彤 周紅軍

監制:萬方 陳文廣

統籌:劉揚

執行策劃:袁晗

記者:張格 譚暢

文案:別培輝 劉昱

編輯:楊曼妮

海報設計:耿曉涵

終審:陳競超

鳴謝:湖南省文物考古研究院

湖南省郴州市委宣傳部

新華網新聞中心

新華社湖南分社

新華網湖南頻道

新華網山東頻道

聯合出品